11.04. – 07.05.2010

Holger Otten

Strich und Faden

Nicht wenige, die zur Ausstellung von Daniela Friebel kamen und einen flüchtigen Blick in die Simultanhalle warfen, dachten wohl, dass ihnen die Künstlerin einen schönen Streich spielt. Schließlich gab es nichts zu sehen, jedenfalls nichts Besonderes außer der Treppe und der Bühne, die zur Halle gehören. Dann kam das große Staunen mit dem zweiten, dritten und vierten Blick. Über Tausend hauchdünne Nylonfäden spannten sich von Wand zu Wand, durchzogen den Raum, aufgefächert in Form einer gekippten Pyramide, die es aber mehr zu erahnen als zu sehen gab. Eine Frage der Perspektive. So waren die meisten Besucher in ständiger Bewegung, von links nach rechts, vor und zurück, treppauf, treppab. Einige krochen sogar unter die Installation, andere tasteten sich vorsichtig an den transparenten Fäden entlang. Von weitem betrachtet, erinnerte es an Pantomime.

Je nach Ort und Lage blitzten die Fäden mal in Teilstücken auf, brachen kurz das Licht, um dann wieder zu verschwinden. Unsere Blicke gingen durch sie hindurch, glitten an ihnen ab und entlang. Auf der einen Seite, dort wo das Spinnwerk an der Nordwand enden musste, sahen wir nichts als eine weiße Wand. Die Fäden schienen sich kurz vor der Wand im Nichts aufzulösen. Nur die Schrauben, die über die ganze Wand ein feines Raster bildeten, gaben uns einen Hinweis darauf, wo die Fäden vermutlich endeten, doch enden mussten. Auf der anderen Seite zog sich das Gespinst an der Südwand zusammen. Was auf der Nordseite noch von Leichtigkeit und Weite war, bündelte sich nun gut sichtbar auf einer kleinen Fläche. Die unzähligen Fäden ließen uns hier ihre Kräfte spüren, die an den wenigen Haken in der Wand zogen. Wie leicht die Konstruktion wohl einstürzen könnte.

Hinter all dem schönen Schein steckt die Idee, den Modellcharakter der Simultanhalle aufzugreifen. Die Architekten Busmann und Haberer errichteten 1979 auf dem ehemaligen Schulhof in Köln-Volkhoven einen Testbau für ein neues Museum am Rhein. Vor allem sollte die Beleuchtung des Raums durch die charakteristischen Sheddächer erprobt werden. Die Nordausrichtung der Dachfenster sorgt in den Räumen für ein sehr gleichmäßiges Licht ohne direkte Sonneneinstrahlung und erinnert an die so genannten Nordfrontateliers der Fotografen des 19. Jahrhunderts.

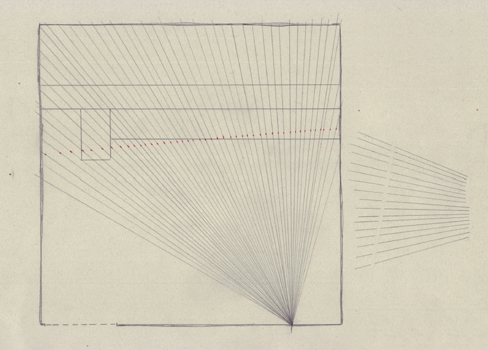

Daniela Friebel nahm sich den Grundriss des Museums vor und verglich ihn mit dem Testbau. Im Vergleich zur exakten Nordausrichtung des Museum Ludwigs weicht die Simultanhalle um circa 3,3° ab. Die Künstlerin „projizierte“ eine imaginäre Museumswand in die Simultanhalle, markiert durch eine mauerbreite Einfärbung der Nylonfäden. Sie schwebt 1,20 Meter vor der Nordwand, da der Fluchtpunkt der Sehstrahlen 1,20 Meter hinter der Südwand lag – unsichtbar im Verborgenen.

Schon in vergangenen Arbeiten beschäftigte sich die Künstlerin mit Fragen der visuellen Wahrnehmung, insbesondere mit raumgreifenden Illusionen, die unsere Sehgewohnheiten unterwandern. Eigenart der virtuellen Museumsmauer war, dass sie sich mit jedem Schritt auflöste. Es gab nur wenige Standpunkte, von denen aus die „projizierte“ Wand als solche wahrgenommen werden konnte. Diese lagen quer zur Achse der „Sehstrahlen“ und nicht, wie wir es bei einer „echten“ Projektion erwarten würden, in Blickrichtung auf die „Bildebene“. Das Ganze war ein optisches Experiment, auch ein Gedankenexperiment, so als ob wir in einer monumentalen camera obscura ständen. Was passiert innerhalb der hellen Kammer?

Daniela Friebel machte die „Projektion“ zu einem „objet ambigu“, das wir rundum betrachten und doch nicht fassen konnten. Staunenswert wie denkwürdig. Zu denken ist an einen besonderen Tag im Quattrocento, als Brunelleschi den Fluchpunkt entdeckte – eine Revolution für das okzidentale Bildverständnis, die Ernst Gombrich in seiner Geschichte der Kunst mit „Die Eroberung der Wirklichkeit“ betitelte und seither kontrovers diskutiert wird, nicht zuletzt seitdem Erwin Panofsky „Die Perperspektive als ,symbolische Form’“ beschrieb.

Der prinzipiell unbegrenzte Perspektivraum, so wie ihn Alberti in seinem Traktat „Della Pittura“ skizzierte, findet immer wieder ein natürliches Ende im Bildhorizont. Alberti verstand das Bild als „aperta finestra“, hinter dem die mathematisch geordnete Welt eine Fortsetzung findet. Diesem gegenüber befindet sich jenseits des Bildes der imaginäre Augpunkt, geometrischer Ursprung aller Dinge im Bild, der den Menschen ins Zentrum der Weltkonstruktion stellt, aber auch als Hinweis auf das Göttliche verstanden wurde.

Ebenso war in der Simultanhalle der körperlose „Augpunkt“ nicht sichtbar, sondern allein mathematisch exakt anzugeben. Doch während das Renaissancemodell den Menschen zur Bewegungslosigkeit zwang, erlaubte uns Friebels Konstruktion, aus ihr herauszutreten und hinter die Mauern zu blicken. Wir konnten sehen, wie sich ihre flimmernde Bildwelt zusammensetzte und wieder auflöste. Ihre „Projektion“ forderte uns dazu auf, das tradierte System zu verlassen. Dann erst sahen wir die „projizierte“ Museumswand, die in der Logik der Zentralperspektive im „ikonisch Abseitigen“ lag. Und selbst wenn sich unsere Blicke von den „Sehstrahlen“ verführen ließen, wir uns an ihnen ausrichteten, sahen wir nicht auf ein „geöffnetes Fenster“, sondern auf eine weiße Wand mit ihrem simplen geometrischen Muster aus weißen Schrauben, die man als programmatischen Hinweis auf die Moderne verstehen könnte.

Die Künstlerin schuf eine ergreifende Installation, die nicht nur auf die (historischen) Bedingungen des Sehens rekurriert. Wie es Maurice Merleau-Ponty forderte, wurde der Raum durch die Verbindung von Sehen und Bewegung in all seinen Differenzen vital erfahrbar – eine Verschiebung vom Augblick zum Augenblick. Es gab mannigfaltige Perspektiven, in dem kein Blick dem anderen glich, so wie auch keine Pantomime der anderen gleicht – ein neuer Standpunkt, den Gilles Deleuze den „point de vue“ nannte, der alle Differenzen bejaht, mehr noch, der sich aufteilt, um in vielfacher Weise in der Welt zu sein, da er selbst Differenz ist.

Schließlich ist aber auch daran zu denken, dass die Künstlerin die unzähligen Nylonfäden tagelang und Nächte durch von Wand zu Wand spann. Es hätten auch mehr oder weniger sein können. Darauf kommt es nicht an. In Anlehnung an Paul Valéry können wir sagen, diese „Sehpyramide“ war nur ein Zustand unter anderen. Wie beim Sehen kommt es auf den Prozess an, der sich unbestimmt fortsetzen könnte – zumindest im Geiste, vor dem inneren Auge. Folgerichtig bestand dies sinnliche Spektakel nur für eine kurze Zeit in der Simultanhalle. Zurück bleiben die Bühne, die Treppe und der verborgene Fluchtpunkt jenseits der Mauern.

Literatur:

Gottfried Boehm, Der stumme Logos, in: Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken, hrsg. v. A. Métraux und B. Waldenfels, München 1986.

Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung, München 1992.

Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist, Hamburg 1984.

Axel Müller, Blickwechsel. Überlegungen zum „iconic turn“ in der Moderne, in: Blick und Bild im Spannungsfeld von Sehen, Metaphern und Verstehen, hrsg. v. T. Borsche, München 1998.

Paul Valéry, Antrittsvorlesung über die Poetik, Frankfurter Ausgabe, Bd. 5, Frankfurt a. M. 1989.

Daniela Friebel (*1975) studierte zunächst Mathematik, Amerikanistik und Spanisch in Berlin, dann Fotografie und Kunst in New York und Leipzig. Sie lebt und arbeitet in Berlin.